x

x

文/喬正一

摘要:

當人生走到終點,我們希望自己及家人該被怎麼對待?是在插管急救中痛苦死去?還是自然善終?《病人自主權利法》是一部讓我們及家人在清醒時預先決定自己醫療選擇並替家人卸下沉重抉擇壓力的法律。這篇文章帶我們認識一部關於「如何好好說再見」的法律。但我要特別強調,本文只是簡介,如果,想要更進一步了解相關內容,可以上衛福部或各大教學醫院的官網查詢,又或者可以向台北榮總相關部門的專業人士諮詢。

假設案例事實:

王太太的父親,在82歲那年因不順摔跤而中風昏迷,被緊急送進加護病房。插管、灌食、急救,一道又一道程序毫不遲疑地上場。那時的他,眼睛沒再睜開過,意識全無,卻靠著插管、氣切、正壓呼吸器與鼻胃管撐過了三個月。

王太太每天站在病床前,看著那副無神又憔悴的身軀,內心反覆追問自己:「爸,你會想要這樣嗎?如果你能選,還會想被搶救嗎?」

她不知道答案。因為父親從來沒說過,也沒有留下任何書面文件。她徬徨無措,無所適從,只能在親戚指責與罪惡感之間強撐與煎熬,一邊點頭接受治療,一邊默默期待父親能早點走完這段痛苦的路。

這是我們每一個人都極可能會遇到的廠景,但,這不該是留給家人獨自承擔的煎熬。因為,在我們還有意識、還能表達意願的時候,我們就可以先說清楚自己的選擇——這正是《病人自主權利法》的核心精神。

台灣第一部病人為主體的醫療法律

2019年,《病人自主權利法》正式上路,成為亞洲第一部以「病人為主體」的專法。它讓我們每個人都可以在意識清楚時,事先決定:當未來遭遇重大疾病、無法清醒、甚至進入植物人狀態時,是否還要接受維持生命的治療,比如插管、電擊急救、人工營養灌食等。

更重要的是,這部法律不是要大家「拒絕治療」,而是讓「自己選擇要不要治療」成為一種法定權利。這不只保障了個人醫療自主,也讓家人不再需要在醫院走廊裡崩潰做決定。

預立醫療決定:幫未來的自己說話

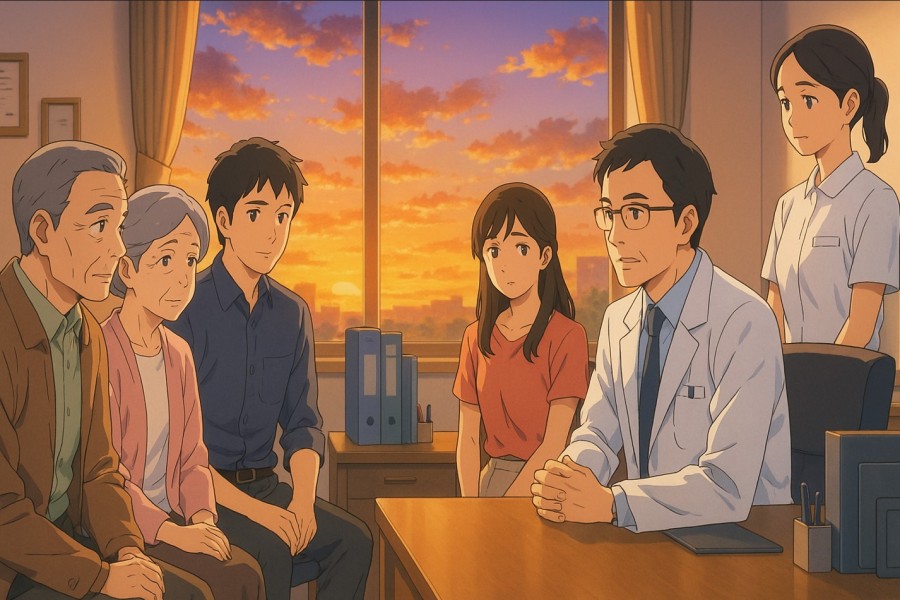

《病人自主權利法》最大的亮點,是「預立醫療決定」這個制度。簡單說,就是你可以在還健康、還能清楚表達意願時,和醫師、親人坐下來,完成一場正式的醫療照護諮商。過程中會說明不同醫療處置的意義與後果,也會一起討論:若你未來陷入以下五種臨床情境時,你的選擇是什麼?

- 疾病末期

- 不可逆轉的昏迷

- 永久植物人狀態

- 極重度失智

- 政府公告的其他重大病症

你可以選擇接受或拒絕某些醫療處置,包括維生系統與人工營養灌食。最後會簽下預立醫療決定書,並註記在健保卡上,確保醫療團隊未來依此執行,而不會再有「家屬說不清楚」的問題。

如何進行預立醫療諮商?

這不是一紙表格就能搞定的流程,而是一場完整、正式的諮商。

你需要:

- 具完全行為能力

- 至少帶一位二親等內的親屬

- 預約特定醫療機構的「預立醫療照護諮商門診」

- 與醫療團隊(通常包括醫師、護理師、社工或心理師)討論

- 最後完成書面文件簽署,並註記於健保卡中

這個過程是自費的,但那是一份對未來的保險,一份給自己與家人的安心。

為什麼這很重要?

因為我們終究都會面對人生最後的那段路,重點不是「要不要活下去」,而是「要不要靠著痛苦與機器撐下去」。

《病人自主權利法》的意義在於:你可以用自己的聲音,替未來的自己做主;也能讓愛你的人,不再為你痛苦做決定。

它不是一部冷冰冰的醫療法規,而是一份溫柔且成熟的生命規劃工具。

結語:你想怎麼走完人生最後一哩路?

那句話說得好:如何好好死,是人生中最需要思考的事之一。

不留決定,不等於放下負擔;不說清楚,只是把責任交給你最愛的人。

我們都該想一想,如果有一天真的無法說話了,你還想怎麼被對待?與其讓愛你的人猜,不如你現在就說。

從今天起,認識《病人自主權利法》,或許是為自己、也為家人,做的最體貼的一件事。9Please respect copyright.PENANANmSCgqDnLh