維也納精神病院的燈光下,年輕的維根斯坦在筆記本寫下:「真正的謎題不是世界如何存在,而是世界竟然存在。」這位後來成為二十世紀最偉大哲學家的男人,當時正深陷邏輯與神秘的雙重漩渦。人類對無解之問的癡迷,恰似飛蛾環繞不存在的燭火——我們明知有些問題永遠沒有答案,卻仍前赴後繼地將心智擲入這片虛空。這種看似荒謬的執著,或許正是意識演化中最精妙的設計缺陷,或是最高等的生存策略?9Please respect copyright.PENANAagNZ6RDbbI

〈認知邊界的疼痛美學〉

神經科學發現,當人類接觸深邃哲學問題時,前額葉與頂葉交界處會產生類似物理疼痛的激活。這種「概念性不適」的生理基礎,竟與強迫症患者面對未完成任務時的大腦反應高度重合。麻省理工學院的實驗更顯示,受試者寧願接受電擊也不願長時間思考「死亡後意識去向」這類問題。這暗示我們對無解之問的抗拒與吸引,實質是同一神經機制的兩面——就像忍不住用舌頭觸碰口腔潰瘍的衝動,思考的疼痛本身已成癮。

〈語言的背叛與共謀〉

《道德經》開篇的「道可道非常道」,實質是對語言局限性的終極控訴。分析哲學家早證明,當我們問「時間是什麼」時,已預設「時間」是某種「東西」。這種語言陷阱在跨文化比較中更明顯:霍皮語沒有時態變化,而普林尼語的動詞必須標明訊息來源。當代認知語言學發現,母語結構會預先排除某些哲學問題的提問可能——我們以為在思考宇宙,實則不過在重組預裝的語法模組。那麼親愛的讀者,您可曾察覺自己的母語如何悄然塑造了您的無解之問?

〈數學的甜蜜幻滅〉

哥德爾不完備定理如同給理性主義者的情書與絕交信:任何足夠強大的系統,都包含既不能被證明也不能被否定的命題。這意味著數學——這個人類最精確的語言,本質上是一棟永遠無法封頂的建築。更荒謬的是,當代數學家仍在耗費畢生精力研究黎曼猜想,儘管知道即便證明也無法帶來系統性突破。這種西西弗斯式的堅持,是否暴露了智人某種隱秘的認知快感機制?就像明知沒有終點仍奔跑的馬拉松選手。

〈藝術的否定性啟示〉

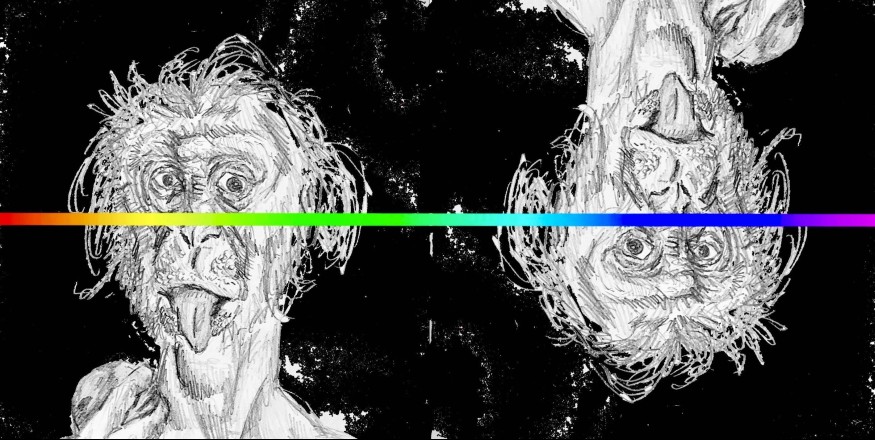

約翰·凱奇的《4分33秒》用寂靜解構音樂,杜尚的小便池以現成物嘲弄美學。這些藝術實踐實質是對「何謂藝術」這個無解之問的儀式性展演。神經美學研究顯示,當觀看抽象表現主義作品時,大腦會啟動與解決謎題相同的獎賞迴路,儘管作品本身拒絕提供答案。或許藝術的真正功能,就是將無解之問轉化為可駐足的風景。此刻不妨環顧四周:您生活中是否也存在這樣的「活謎題」物件?

〈宗教的懸置智慧〉

猶太教《塔木德》中,拉比們對同一律法條文的辯論可以綿延數世紀而不求定論。這種「爭論中的傳承」與禪宗公案「隻手之聲」的設計異曲同工——不是要引導學徒至某個終點,而是訓練其在懸崖邊思考的能力。最新腦造影研究顯示,長期冥想者面對矛盾命題時,其大腦預設模式網絡的活動模式與常人截然不同。這是否暗示,某些文化早已發展出與無解共處的神經技術?

〈科技的鏡像迷宮〉

人工智慧研究者發現,當大型語言模型處理「意識是否存在」這類問題時,會產生類似人類的邏輯循環。更驚人的是,量子計算機在模擬自身運算過程時,會出現與哥德爾定理對應的「運算不可判定」狀態。這些數位鏡像提醒我們:無解性可能不是人類認知的缺陷,而是任何複雜系統的內在屬性。當您下次與聊天機器人討論自由意志時,可曾想過這可能是一場雙盲的共謀?

在東京國立博物館的角落,藏著一件特殊的江戶時代茶器——其裂痕被金漆精心修補,卻故意留下幾處未修復的缺口。這種「殘缺的美學」或許正是面對無解之問的最佳隱喻:我們用理性金線修補認知裂縫,卻必須保留某些永恆的缺口,讓神秘之風得以穿行。親愛的讀者,當您放下這篇文章時,那個在您心底盤旋多年的無解之問是什麼?而您是否願意,讓它繼續作為一處活的傷口,而非急於縫合的疤痕?

ns216.73.216.176da2