x

x

秋去春來,掛牆的日曆又撕完了,這意味著一個世紀的終結,人類迎來了千禧年。

馬庫斯漫步在蘭貝斯區(Lambeth)的長街上。時值午後,高掛天邊的太陽給凍冰冰的空氣帶來一份溫暖,路人行色匆匆,呼吸之間嘴巴往外冒著白氣。行道樹像站崗的御林軍,羅列在馬路的兩旁,綠意中夾雜著點點嫣紅。去年底開幕的倫敦眼摩天輪,巍然屹立在遠處的泰晤士河邊,緩緩迴轉著。

自從生命迴路大成後,馬庫斯的抗寒能力大幅提升,但出於習慣,還是在襯衫外套上一件純黑色的夾克。他在街角一棟外牆老舊的三層建築前停步,從襯衫的衣袋裡抽出一張卡片,確認了一下地址,喃喃道:「應該是這裡了。」

馬庫斯推門而入,走到大廳的接待處前,喊了聲正在埋首整理資料的接待員:「請問藍道.格里利在這裡嗎?我是來探望他的。」

「206號房。」接待員頭也不抬,散漫的應道。

馬庫斯認準方向,經樓梯上到二樓,在206號房前輕輕叩去。

「進來吧。」含混不清的嘶啞嗓音從房中傳出。

馬庫斯打開門,只見床上是神情萎頓的藍道,他的狀況又惡化了不少,白髮禿了一半,面無血色,有種將要油盡燈枯的感覺。

幸好,趕上了。馬庫斯鬆了口氣。

四個月前,他從司機修.萊德勒那裡聽說藍道被轉移到了這間私營療養院,在肅清魯道夫後,他又接了不少暗殺和清剿的任務,終於在一星期前湊夠購入萬靈藥(Elixir)的資金。

萬靈藥由賢者之石精煉而成,是蘇黎世派鍊金術的終極產物,不但能修復鏽蝕的卑金屬,甚至還有鍊成貴金屬的能力,攝入人體則有治百病、長生不老的功效,內含莫大的生命能量,足夠讓藍道返老還童。

藍道吃力地坐起來,渾濁的雙眼瞪著馬庫斯看了會,才沙啞的說道:「馬庫斯大哥……你之前去哪裡了,我等你差不多一年了。」

「藍道,我這次回來是要治好你的。」馬庫斯走到床沿,右手搭在他的肩頭上。

「治好我?不用安慰我了,我自己很清楚,剩下的時日已經不多了。」藍道掙開馬庫斯的手,酸酸的道。

馬庫斯並不是在騙藍道,在技術層面,他已經掌握了接觸巫術的精髓。事實上,他四個月前用在魯道夫身上的「流沙之觸」,就是應用了「接觸律」的土元素魔法。按猶太教的卡巴拉秘典,人類的始祖亞當本就是塵土所塑,將肉身反向還原成沙塵是完全可行的。因此,通過直接接觸或經媒介間接接觸,他能夠把相觸的部分表皮細胞轉換成沙粒,然後以支付魔力為代價,引起連鎖反應,放大投射於目標上,將相應的結構同化成沙粒。

馬庫斯從兜裡取出一個玻璃小瓶,扭開瓶蓋,把裡面的甘甜液體灌入喉間,之後疾如閃電的伸出雙手,按在藍道的太陽穴上。

「不要動。」馬庫斯沉聲說道。

藍道正奇怪著,驀地感到兩股暖烘烘的熱流從自己兩邊太陽穴湧入,在腦殼裡環繞一圈後,順著後頸的脊骨往下身流去。熱流途經之處,如同充了電,感到一股蓬勃的活力,肌肉、血管瞬間充滿力量,皮膚恢復了彈性,而頭頂的髮囊一陣微癢,一根根髮絲竟重新滋長起來。

「這、這是怎麼回事?」藍道驚問,耳中自己的聲線已經變回了屬於年青人的溫潤音色。

馬庫斯拿起放在床邊的小鏡,舉到藍道面前。藍道盯著鏡面反射出的自己的相貌,雙頰紅潤,一頭短髮烏黑油亮,雖然仍是滿臉麻子,但驟眼看去甚至比以前更年輕。

藍道撫著自己的面龐,一副不可置信的表情。馬庫斯看著他的樣子,欣慰的微笑。

然後,藍道出聲了。

「你,究竟是甚麼怪物?」藍道瞪著馬庫斯,驚恐中帶著忌憚。

「你在說甚麼傻話,我是你大哥,馬庫斯啊!」馬庫斯的笑容凝住了。

「不、你不是!」

「聽我說,藍道……」馬庫斯右手往藍道伸去。

「不,離我遠點。」藍道激動的大叫:「你再過來,我要喊人了!」

「…藍道……」馬庫斯欲言又止,但忽然意識到現在說甚麼都是多餘的,他錚地轉身,踏著沉重的腳步奪門而出。

馬庫斯佇在療養院的大門前,望著天穹深深的呼出一口氣,和煦的春風在柔柔的吹著,他的心緒纏成了一團亂麻。

低頭之間,瞥到腳邊的一塊碎石,他用力一踢,石塊飛了出去。這時,一個少婦遛著一隻博美犬路過,碎石滾落在博美犬跟前,博美犬似乎被激怒了,朝著馬庫斯就是一頓亂吠。

「噓,泰迪,不可以這樣——」少婦扯了扯牽繩,但博美犬還是狂吠不止。

聽著吵耳的狗吠聲,馬庫斯感到一股不可抑止的煩躁,一拳揮出,甩在旁邊的路燈柱上。「吱嘎」一聲,路燈柱從中間折斷,轟然倒在他和少婦中間。

狗吠聲戛然而止,博美犬渾身發抖,一灘黃色的液體在牠腿間流淌開去,少婦也被嚇得一句話也說不出來,呆呆的盯著馬庫斯。

「該死。」馬庫斯抓了抓頭皮,趁路人還未聚集過來,一個箭步向街尾跑去。

逃出一段距離,馬庫斯停下來喘了口氣,倦意突然襲來,他看著如走馬燈般掠過的車流,低聲道:「算了,回家吧。」

一路步行,回到市中心外圍的住宅區,時隔將近一年,周圍的風景沒甚麼大的改變,但當馬庫斯走近時,卻見宅邸的大閘前泊著四、五輛簇新的黑色雙廂轎車。

雖然馬庫斯心裡已經有點預感了,但當傭人替他開門,看到坐在客廳沙發上的巴頓時,馬庫斯還是感到有點詫異。

這時巴頓正喝著大宅窖藏的高品質紅酒,意氣風發的跟侍立在旁的修聊著,見到馬庫斯進門,巴頓熱情的打了聲招呼:「喲,馬庫斯,你回來了。」

「父親,今天來這兒有甚麼事?」馬庫斯不失禮貌的淡然問道。

「沒甚麼,剛好有空,來這兒看看,不行嗎?」巴頓敷衍著說,然後四處打量,指著廚房,對著修說:「…所以說,廚房那邊太陰暗啦,可以把那堵牆拆了,改裝成開放式的,既美觀又大體……」

「是、是,你說的對,老爺。」修唯唯諾諾的躬身應著。

「我有說過可以隨便亂改這裡的陳設嗎?修?」馬庫斯一陣不耐煩。

修看看巴頓,恭敬的答道:「可是,老爺說打算趁著千禧年,給整間大宅裝修一遍。」

「巴頓,你最近有很多閒錢嗎?手都伸到這裡了。」馬庫斯連稱呼都改了。

「呵呵,有甚麼關係啦?反正整個倫敦的黑色產業都在我們的掌中。」巴頓快意的笑起來。

「怎麼說?」馬庫斯皺起眉頭。

「說起來,或許真的連上天都在幫我們。」巴頓放下酒杯,在客廳裡踱步起來:「去年秋天,阿德姆家的一個大對頭,『著稱之狼』在夜總會裡離奇暴斃。我們得到消息後,趁他的舊部為瓜分利益而鬥得不可開交之際,針對幾處據點發動突擊。一番械鬥後,對方的幹部死的死,逃的逃,現在倫敦已經沒有能跟我們抗衡的勢力了。」

「是嗎?」馬庫斯不動聲色的道。

他可不會告訴巴頓,其實魯道夫就是他殺的,而且也順道報了表妹的大仇。

「對了,我聽說藍道已經病好了。哈哈,這說明你已經學有所成!」巴頓眉飛色舞的拍著馬庫斯的背脊,神情就像一個參加兒子畢業禮的尋常父親:「好樣的,不愧是阿德姆家的人。」

巴頓說完,也沒再顧馬庫斯,跟著修在大宅裡逛了起來,品評著室內的陳設,討論著裝修工程的項目。馬庫斯沉默著步上樓梯,回到自己的房間,倒頭睡去。

夢中,他恍惚回到了過去的時光,時而跟表妹在後花園裡撲蝶,時而跟一班狗腿子在街頭喝酒鬧事。

一覺起來,馬庫斯精神飽滿,卻覺著大宅處處透著一種陌生感,在裡面實在呆不下去了,便披上夾克走上倫敦街頭。

心神不定間,竟不經不覺的回到了紅磚巷,往巷弄深處走去。羊頭惡魔的塗鴉前,一個人倚牆打著盹。

聽到馬庫斯的腳步聲,唯大師醒轉過來,對著他笑:「嘿,怎麼一副喪家犬的樣子?」

「你明知道在我身上發生了甚麼事。」馬庫斯沒好氣的應道。

唯大師點頭:「看開點,我理解你,我也是過來人。」

「你理解我?」馬庫斯自嘲的笑了。

「你就對我的過去沒一點探究之心嗎?」唯大師反問。

馬庫斯點點頭,然後又搖頭。

「你該猜到我是吉普賽人出身吧?」唯大師一臉追憶的神情:「我早年流浪在歐洲各地,乞食、做點小偷小摸的勾當……回想起來,那段日子三餐不繼,走到哪裡都被人當過街老鼠般喊打。」

馬庫斯沒有說話,只是側耳傾聽。

「興許是風水輪流轉,某天我在街上遊蕩時,從一個醉倒在街頭的怪人身上偷到了一副有魔力的塔羅牌。雖然牌組缺了一張,我還是從中揣摩出邁入外陣的門徑,在後來的日子裡執行各種暗殺、保鑣的任務,慢慢收集起術式的教本,終於有了今天的地位。」唯大師感慨的說道。

「缺了一張?」馬庫斯心念一動。

「看來你也猜到了。」唯大師笑道:「牌組缺的那張就是0號.愚者。」

「這麼說,一切也是注定的麼?」馬庫斯目光迷茫起來。

「不不不,你別把塔羅占卜想得那麼全知全能。」唯大師否定道:「在遇到那個麻子臉前,我根本不知道你的家族保管著『愚者』,我只是看不慣你們欺壓吉普賽人,才出手的。」

「了解了嗎?我和你同樣是被世界遺棄的人。」唯大師凝視深思的馬庫斯,道:「你失去了表妹,失去了夥伴,失去了家;而我是吉普賽人,次等民族,受盡白眼。」

唯大師稍微仰頭,望向巷道上方糾結著的電線:「不過我們應該感恩,正是因為這些際遇,我們才學會自重。對我而言,更是認清了名譽的可貴。」

「……我可不敢苟同,名譽這東西害人不淺,如果不是生在黑道的望族,或許表妹她今天依然健康活潑的生活在陽光底下。」馬庫斯想了想,還是駁斥了。

「隨便你吧,我要說的是,命運是善變的。」唯大師繼續說:「你今天感到迷失,說不定你明天無緣無故就走出這個迷宮了。」

「聽起來像詭辯,但好像也有點道理。」馬庫斯眼神凝實起來。

從來沒跟唯大師這麼深入的傾談過,這一席話不見得會拉近兩人的關係,但卻讓馬庫斯理清了一些思緒。

「來吧,回去吧。」唯大師轉身,走進了惡魔的喉間:「回到黑暗之中。」

馬庫斯又回頭看看春光盈然的街道,而後跟隨唯大師的腳步,回到了屬於自己的世界。

馬庫斯倒轉酒杯,傾向自己的喉間,杯中的馬丁尼已經空了。

從追憶中回過神來,他感到索然無味,招了招手,把服務員漢克喚過來。

「阿德姆先生,有甚麼需要嗎?」漢克搓著手,有點侷促的問,他以為馬庫斯還在因為蟲珀的事在生氣。

「給我『菜單』。」馬庫斯淡淡的道。

「好的。」漢克目光一亮,道。

這個酒吧是黑暗陣營在東倫敦的一個崗哨,平日裡充當資訊交流的樞紐,也有不少左手路徑的魔術師在這裡發布和交接任務,而所謂「菜單」就是任務的公告欄,成功完成的委托宗數決定著服務員的報酬,所以漢克對馬庫斯的話尤其上心。

片刻之後,漢克把一卷羊皮紙交到馬庫斯的手中。攤開羊皮紙,紙上分割了大大小小的欄目,報酬豐厚的委托被置於當眼地方,所佔的面積也特別大,紙上的筆墨無時無刻變幻著,時而消失、顯現、更改著顏色。

「前往幻夢境活捉並帶回三頭月獸(Moon-beasts),組隊任務,建議門檻:【哲學者】;保護墨西哥的軍火商,時限一星期,單人任務,建議門檻:【熱心者】;調查羅馬尼亞的魔法實驗室,煉金合成獸出沒注意,組隊任務,建議門檻:【實踐者】;蒐集50毫升處女血,單人任務,建議門檻:無……這甚麼鬼?」馬庫斯從上到下掃視羊皮紙的內容,眉頭越皺越緊。他現在心情鬱悶,急於找個輕鬆的差事減減壓。

公告欄裡提及的建議門檻,說的是魔術師的等級。無論是選擇左手抑或右手路徑的魔術師,在通過資格審查正式入門後,都需要以特定的等級系統衡量自己的魔法修持。最常見的系統是黃金黎明提出的神聖十次第,其格位分為三團十一階。

第一團稱為外陣,從下至上數起,為【新參者】(Neophyte)、【熱心者】(Zelator)、【理論者】(Theoricus)、【實踐者】(Practicus)、【哲學者】(Philosophus),然後跨過中繼通道「境界之主」(Dominus Liminis)就能抵達第二團。

第二團稱為內陣,包括【小達人】(Adeptus Minor)、【大達人】(Adeptus Major)、【被免達人】(Adeptus Exemptus)三階,再橫過中繼的深淵嬰兒(Babe of the Abyss),就達致第三團。

第三團為秘密首領之位階,計有【神殿主】(Magistri Tempri)、【魔術師】(Magus)和最高的【自己自身者】(Ipssisimas)。

黑暗陣營的統括者,黑色兄弟會就是由一眾【被免達人】格位的大魔法師組成。至於更高階的秘密首領,嚴格來說已經不是人類了,對塵世也沒有相應的干涉力,所以相對於光明,黑暗陣營在實力上並未有絲毫遜色。

儘管唯大師並不是一個稱職的老師,馬庫斯也以不到20歲之齡達到第四次第【實踐者】,基本上大部分公開的委托都能順利解決。至於建議門檻為內陣以上的任務,十年也未必有一例,而且通常只會在一些大災變前夕頻繁出現。

這時,羊皮紙角落又刷新了一條新的欄目。

尋回倫敦市內的走失少女,單人任務,建議門檻:無。旁邊還附有目標人物的照片,是個約莫十四歲的金髮女孩,穿著水青色洋裝,明眸皓齒,很好辨認。

「就是這個了。」馬庫斯微笑起來,自語道:「想不到會有這麼無聊的差事。」

「漢克,你有生意了。」馬庫斯把羊皮紙交回到漢克手中,指了指角落那條欄目:「這個,我接了。」

「這麼簡單的委托,真不像你啊。」漢克挑挑眉,還是很高興。

「你別管那麼多啦。」馬庫斯站起身,扭了扭頭頸,道:「解悶而已。」

凌晨3點正。

馬庫斯雙手插兜,站在一棟摩天大樓頂端,夜風獵獵吹動著他的褐髮,整個倫敦的燈火盡收眼底。

這裡是位於金絲雀碼頭的加拿大廣場一號,倫敦乃至英國的現存最高建築。馬庫斯打個響指,一個黑色的人影從混凝土中鑽出來。

經歷八年,土精靈諾姆的體積變大了不少,現在約莫有半米高,它侍立在馬庫斯身側,一雙靈動的眼睛眨巴著。

「分裂。」馬庫斯沉聲下令,一個個氣泡浮現在諾姆體表,然後它「卜」一聲爆炸,分裂成無數一個指節長的小人,懸滯在夜氣之中。

「給我找到這個人。」馬庫斯指間夾著打印出來的女孩近照,他懶得取出打火機,直接催動魔力,引燃了紙質的照片,照片化成飛灰飄散在風中。

小人們躁動起來,紛紛墜地,鑽入外牆之中,然後往四面八方奔竄而去。

「這個數量的話,大概在天明前能完事吧?」馬庫斯喃喃道,縱身往天台邊緣躍下,身形在半空之中分解成沙礫,像蜂群般打著旋往市中心飛去。

沙礫無視地心吸力,在市中心上空盤旋著,久久不散。不知過了多久,暮光劈開黑夜的帷幕,太陽自東方的地平線冉冉升起,車流變密,燈海漸褪,沙礫終於有了動靜,往西邊飄去。

沙礫飄到一條冷清的橫街,在電話亭旁卷成一團,聚變成人類的輪廓。半晌,馬庫斯從陰影裡走出來,環視一下周圍的環境。這裡人流稀疏,路旁停著幾輛客貨車,前面似乎是一間大眾餐館,招牌破落,上面的氖燈泡壞了幾顆。

「按照諾姆的感應,九成是在這裡了。」馬庫斯往前面的一條小巷行去,嘖嘖有聲:「竟然跑到這個角落來了,真是一趟華麗的離家出走啊。」

馬庫斯轉進小巷,從雜物堆間傳來一串斷斷續續的呼吸聲,他翻開一個黑色垃圾袋,一個斜躺著的女孩映入眼簾。

「臉蛋真是精緻啊,比照片還要動人。」

少女有著垂腰的金色長髮,身上的洋裝破了一邊袖子,渾身灰塵撲撲,看樣子是在倉促間逃出來的。她雙頰潮紅,雙目緊閉,艱難的喘著氣,似乎在發著噩夢。

馬庫斯把少女橫抱起來,伸手探了探她的額頭:「…嗯……好燙,還發著燒呢,不快點送去處理就糟了。」

這麼拚命的逃出來,究竟在躲甚麼呢?

雖然感到奇怪,但客戶自己的家事也不到他去管。

馬庫斯抱著少女回到街心,四下瞧瞧,還是人煙杳然,於是從褲袋裡掏出手機,撥打了漢克的號碼:「喂,是我,人我找到了,但她狀況不是很好,現在是把她帶回酒吧,還是直接送到客戶那裡?」

「不用帶回來了,我現在聯絡委托人……你在倫敦市以西吧,那麼交接點就選在海德公園角的地鐵站好了。」漢克幹練的聲音透過電話線路傳來。

馬庫斯掛掉電話,看看懷裡昏迷的少女,打算到大路那邊截輛計程車。高速移動的方法他有的是,但現在帶著個病號,怎麼想都不方便。

未幾,一輛通體漆黑、車身像烏龜外殼的計程車在路口出現,馬庫斯攔在路中心,汽車在他身前減速停下。

司機搖開車窗,探出頭來,瞥了瞥馬庫斯懷中的少女,托起墨鏡說道:「喂,小伙子,你就別擋道了,我雖然沒資格說甚麼,可撿屍也別挑個未成年的好嘛?」

馬庫斯露出一抹苦笑:「你誤會了,她是我朋友的女兒,我只是來送她回家的。」

「女兒?比較像乾女兒吧。」司機一臉懷疑,但終於還是開了車門:「算了,上車吧。」

馬庫斯抱著少女擠進後座,把她扶到中間的座位上,然後自己坐在左邊。車門關上,司機扭頭問道:「去哪裡?」

「海德公園角。」

引擎發動,計程車轉出大馬路,呼嘯著匯進了黎明的車流中。

十分鐘後,車子來到海德公園東南邊的威靈頓拱門(Wellington Arch)前。這裡是白金漢宮的北門,由大理石砌成,其頂部是銅質的雙輪戰車雕像,象徵勝利的戰車由四馬並拉,上面乘著高舉桂冠的和平天使,頗有種英武不凡的氣派。

馬庫斯付過車資後,扶著少女下車,往地鐵站的隧道入口走去。周圍行人雖然不多,但經過的幾個早鳥上班族都紛紛朝這對怪異的組合側目。

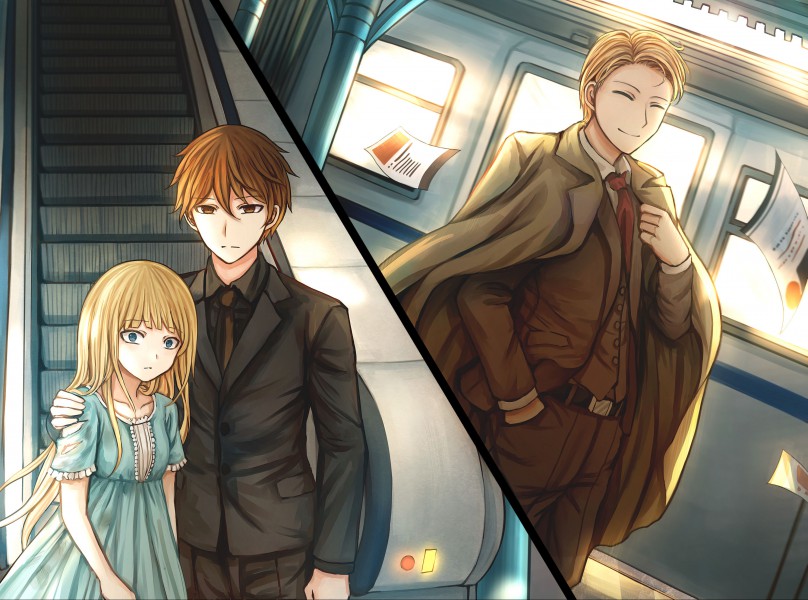

路面不見任何一個看著像客戶的人,馬庫斯估摸著對方應該在月台等著。首班車在5點發車,所以驗票閘口已經開放了,馬庫斯取出牡蠣卡在感應器上一拍,半抱半拉的和少女走向扶手電梯。

恰好,少女的眉頭跳了跳,似有醒轉的跡象,水靈靈的美眸先是露出茫然的神色,在目光終於定焦在馬庫斯臉上時,扭動腰身開始躁動起來。兩人正在電梯口,少女在他胸口那麼用力一拍打,馬庫斯晃了晃,差點失去平衡跌下梯級。

「喂,你這樣我很為難的……」馬庫斯皺著眉,哄小孩子般說道:「就不能乖巧一點?你看,都快到地方了。」

聽到這句話,少女不知為何掙扎的幅度變大了,一雙粉拳接二連三的搥在馬庫斯身上,馬庫斯微微有了怒意,在她屁股上一拍,喝道:「給我冷靜點!」

少女臉上泛起一絲更深的羞紅,倔強的瞪著馬庫斯,充滿反抗的氣炎,但總算是鎮定下來了。同一時間,電梯也下到月台了,馬庫斯似有所覺,抬起頭來,只見一個穿著棕色大褸的小青年噙著一抹淺笑,筆挺的站在月台正中間。

突然,一陣風颳來,晨間的首班車從左邊掠過,管狀的列車在隧道間快速穿行,帶起一陣雷鳴般的轟音。一張傳單被勁風吹起,在青年的面前飄過,青年的笑容不變,莫名有種詭異的味道。

「你好,我女兒多承關照了。」青年伸出右手,似有握手的意思。

「嗯,你就是委托人嗎?」馬庫斯沒有動作,青年就那樣僵在原地,表情變得有點尷尬。

對方的年齡和精神面貌不像一個生育過孩子的家長,不過通過逆運魔力迴路、干涉以太體等等,行使魔道者有數不清的手段凍結肉體年齡,因此馬庫斯也沒有在意。

「是的,我女兒正值叛逆期,比較外向好動,這次離家出走,為父的不知有多擔心啊。」青年一臉寬容,繼續笑道。

此時,懷中的少女顫抖起來,繼而拚了命的掙扎,力度大得馬庫斯也有點吃不消,低頭瞧去,她的表情寫滿恐懼。

「把她交給我吧,小孩子嘛,到了父母身邊就會安靜下來的。」青年攤開雙手。

「……好吧。」

青年抱過少女,少女頭頸像被電擊般一震,然後雙手下垂,整個人軟倒在他懷中。

「這就對嘛……」青年溺愛的俯視懷裡的女孩,那眼神與其說是父母的關愛,不如說是對價值連城的財物的貪戀。

目光流轉,馬庫斯注意到青年的大褸正面有一對羽翼的圖案。那不是鳥類的翅膀,更像是神話生物的組成部分,有著哺乳動物的肌理和絨毛。

「斯芬克斯……埃及系的魔術師嗎?」馬庫斯眯起眼睛。

「一宿未睡,我想你應該倦了,我們就在這分別吧。」青年提議道,目光移回到馬庫斯身上。

一直到搭上扶手電梯,馬庫斯仍感到青年的視線駐留在自己背上。

奇怪的人……

他心想。

ns216.73.216.193da2